Vorlesungsfreie Zeit = Konferenzzeit. So lautet die eherne Gleichung im Universitätsbetrieb. Und so sind auch in diesem Februar und März die Forscher*innen an der Professur der Didaktik der Sozialwissenschaften der Universität Duisburg-Essen auf Reisen durch die Bundesrepublik.

Vorlesungsfreie Zeit = Konferenzzeit. So lautet die eherne Gleichung im Universitätsbetrieb. Und so sind auch in diesem Februar und März die Forscher*innen an der Professur der Didaktik der Sozialwissenschaften der Universität Duisburg-Essen auf Reisen durch die Bundesrepublik.

Jahrestagung der Gesellschaft für Empirische

Bildungsforschung (GEBF)

Vom 25. bis 27. Februar präsentierten und diskutierten die Forscher*innen bei der GEBF-Jahrestagung zum Thema „Lehren und Lernen in Bildungsinstitutionen“ neue Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten.

Vom 25. bis 27. Februar präsentierten und diskutierten die Forscher*innen bei der GEBF-Jahrestagung zum Thema „Lehren und Lernen in Bildungsinstitutionen“ neue Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten.

In der Sektion Lehrerbildung und Fachwissen präsentierten Prof. Dr. Sabine Manzel und die frisch gebackene Juniorprofessorin Dr. Dorothee Gronostay (TU Dortmund) ein neues Testinstrument zur Diagnostik des Professionswissens von Lehramtsstudierenden, welches derzeit im UDE-Projekt ProViel (Qualitätsoffensive Lehrerbildung) entwickelt und validiert wird.

Matthias Sowinski, Doktorand im SUSeI-Graduiertenkolleg, übernahm den Chair der Sektion Politik und Gesellschaft im Unterricht und präsentierte selbst seine Forschungsarbeit zur Diagnose von Schülervorstellungen zum Fachkonzept Wahlen.

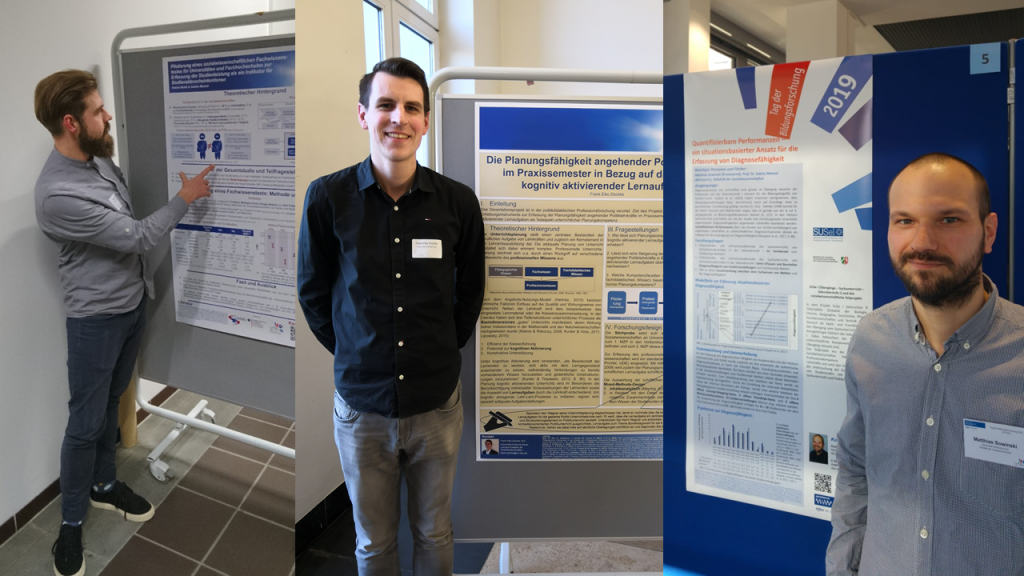

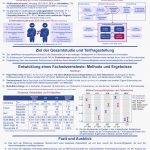

Bei der GEBF-Nachwuchstagung stellte der wissenschaftliche Mitarbeiter Frank Eike Zischke sein Promotionsprojekt zur Planungsfähigkeit von Lehramtsstudierenden im Praxissemester in Bezug auf kognitiv aktivierende Lernaufgaben vor (siehe Poster unten). Patrick Motté, Doktorand im BMBF-geförderten Projekt CASSIS, präsentierte die Ergebnisse der Pilotierung eines sozialwissenschaftlichen Fachwissenstests, der zusammen mit weiteren Variablen Erklärung für Studienabbruchsneigungen bieten soll (siehe Poster unten).

Mehr Informationen zum Programm der GEBF 2019 hier.

Tag der Bildungsforschung am Interdisziplinären Zentrum für

Bildungsforschung (IZfB) der UDE

Räumlich gesehen ein „Heimspiel“ war der Tag der Bildungsforschung am IZfB in Essen. Die Forscher*innen an der Professur Didaktik der Sozialwissenschaften der UDE sind allesamt aufgrund ihrer interdisziplinären Forschungsausrichtung in diesem Netzwerk aktiv. Prof. Dr. Sabine Manzel ist Mitglied des IZfB-Vorstands.

Räumlich gesehen ein „Heimspiel“ war der Tag der Bildungsforschung am IZfB in Essen. Die Forscher*innen an der Professur Didaktik der Sozialwissenschaften der UDE sind allesamt aufgrund ihrer interdisziplinären Forschungsausrichtung in diesem Netzwerk aktiv. Prof. Dr. Sabine Manzel ist Mitglied des IZfB-Vorstands.

In Workshops, Ringvorlesungen, Kolloquien und beim Tag der Bildungsforschung werden hier regelmäßig Forschungsarbeiten vorgestellt und kritisch-konstruktiv diskutiert.

Der diesjährige Tag der Bildungsforschung wurde gemeinsam mit der gleichnamigen Einrichtung an der Humboldt-Universität zu Berlin veranstaltet und bildete den Auftakt einer Kooperation beider Institutionen.

Mehr zum Profil des IZfB an der UDE hier.

Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU)

Vom 7. bis 9. März findet die GDSU-Jahrestagung zum Thema „Brüche und Brücken – Übergänge im Kontext des Sachunterrichts“ an der Leuphana-Universität Lüneburg statt. Matthias Sowinski stellt hier die Ergebnisse seines Dissertationsprojekts vor und beleuchtet in einem Vortrag die „Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Studierenden mit den Fächern Sachunterricht (Primarstufe) und Politik (Sekundarstufe I): Fachwissen, Diagnosefähigkeit, Berufswahlmotivation und Selbsteinschätzung von Lehramtsstudierenden“.

Mehr Informationen zum Programm der GDSU2019 hier.

Bundeskongress politische Bildung (bpb)

Der 14. Bundeskongress Politische Bildung findet zeitgleich vom 7. bis 9. März 2019 in Leipzig statt und steht unter dem Titel „Was uns bewegt. Emotionen in Politik und Gesellschaft“.

In 13 thematischen Sektionen werden kontroverse Gesellschaftsdiagnosen, wissenschaftliche Ergebnisse, politische und gesellschaftliche Herausforderungen sowie fachliche Fragen zum Thema Emotionen vorgestellt und diskutiert.

Prof. Dr. Sabine Manzel diskutiert in der Sektion 7 mit anderen Expert*innen zum Thema „Emotionen in politischen Bildungsprozessen: Welchen Einfluss haben sie?“.

Alle Informationen zu BUKO-Programm, Referenten, Thesenpapieren u.v.m. hier.

Interdisziplinäre Schwerpunkttagung „Sprache in fachlichen Lehr-Lern-Prozessen“

Sprache ist ein zentrales Element in allen fachlichen Lehr-Lern-Prozessen und das Zusammenspiel von sprachlichem und fachlichem Lernen wird in vielen verschiedenen Forschungsdisziplinen untersucht. Auch die UDE widmet sich mit dem Projekt SchriFT diesem Erkenntnisinteresse. Claudia Luft, wissenschaftliche Mitarbeiterin, stellt das Forschungsvorhaben im Rahmen der Pre-Conference der Interdisziplinären Schwerpunkttagung „Sprache in fachlichen Lehr-Lern-Prozessen“ am 15./16. März an der Leuphana-Universität in Lüneburg vor.

Sprache ist ein zentrales Element in allen fachlichen Lehr-Lern-Prozessen und das Zusammenspiel von sprachlichem und fachlichem Lernen wird in vielen verschiedenen Forschungsdisziplinen untersucht. Auch die UDE widmet sich mit dem Projekt SchriFT diesem Erkenntnisinteresse. Claudia Luft, wissenschaftliche Mitarbeiterin, stellt das Forschungsvorhaben im Rahmen der Pre-Conference der Interdisziplinären Schwerpunkttagung „Sprache in fachlichen Lehr-Lern-Prozessen“ am 15./16. März an der Leuphana-Universität in Lüneburg vor.

Weitere Informationen zu dieser Tagung hier.

Weitere Informationen zur Forschung an der Professur der Didaktik der Sozialwissenschaften der UDE hier.

Aktuelle Tagungsposter von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen des Lehrstuhls:

-

-

Motté_GEBF_2019

-

-

Sowinski_IzfB_2019

-

-

Zischke_GEBF_2019

*Bilder ©: 1 sowie 3-5 (Collage): eigene Fotos; 2: GEBF; 6: IZfB/UDE; 7: bpb; 8: Pixabay

*Poster ©: Jeweils angegebene Personen

Vorbereitet und moderiert wurde die Diskussion von Schüler*innen der Oberstufe. Zentrale Aspekte der Debatte waren u.a. die politische Motivation, Kompetenzen und Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen unter 18 Jahren. Weitere Themen waren das Abstimmungsverhalten beim Brexit-Votum; die Bewegung „Fridays4Future“ sowie das Konzept „Europa“ in Unterricht, Alltag und als Teil eines Lebensgefühls sowie einer hybriden Identität.

Vorbereitet und moderiert wurde die Diskussion von Schüler*innen der Oberstufe. Zentrale Aspekte der Debatte waren u.a. die politische Motivation, Kompetenzen und Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen unter 18 Jahren. Weitere Themen waren das Abstimmungsverhalten beim Brexit-Votum; die Bewegung „Fridays4Future“ sowie das Konzept „Europa“ in Unterricht, Alltag und als Teil eines Lebensgefühls sowie einer hybriden Identität.  Von besonderer Bedeutung für die Jugendlichen war das fehlende Wahlrecht ab 16 Jahren bei der Europawahl. Ein Großteil der Schüler*innen forderten das Mitbestimmungsrecht per Wahl ab 16 Jahren mit Blick auf die wachsende Generationenungerechtigkeit politischer Entscheidungen.

Von besonderer Bedeutung für die Jugendlichen war das fehlende Wahlrecht ab 16 Jahren bei der Europawahl. Ein Großteil der Schüler*innen forderten das Mitbestimmungsrecht per Wahl ab 16 Jahren mit Blick auf die wachsende Generationenungerechtigkeit politischer Entscheidungen.

Die CIVES School initiiert seit ihrer Gründung im Oktober 2014 einen

Die CIVES School initiiert seit ihrer Gründung im Oktober 2014 einen

„Die Semesterferien waren zwar durch den Praxissemester-Start Mitte Februar quasi ausgefallen, aber für ein Schulhalbjahr hieß es jetzt hospitieren, Unterricht planen, selber unterrichten, sowie all das zu erkunden, was den Lehrerberuf sonst noch ausmacht – ich freute mich. Nach vielen theoriebezogenen Vorlesungen, Seminaren und Hausarbeiten galt es für mich im Praxissemester (PXS) endlich aktive Erfahrungen im Unterricht und im vielfältigen Handlungsfeld Schule zu sammeln.

„Die Semesterferien waren zwar durch den Praxissemester-Start Mitte Februar quasi ausgefallen, aber für ein Schulhalbjahr hieß es jetzt hospitieren, Unterricht planen, selber unterrichten, sowie all das zu erkunden, was den Lehrerberuf sonst noch ausmacht – ich freute mich. Nach vielen theoriebezogenen Vorlesungen, Seminaren und Hausarbeiten galt es für mich im Praxissemester (PXS) endlich aktive Erfahrungen im Unterricht und im vielfältigen Handlungsfeld Schule zu sammeln. Das Zusammenspiel aus eigenen Unterrichtserfahrungen, Gesprächen mit erfahrenen Lehrer/-innen und gleichzeitig die theoriebezogene Reflexion über die unterrichtliche Praxis in den Begleitseminaren, stellt für mich den Mehrwert des Praxissemesters dar. Ich konnte die Bedeutung der engen Verknüpfung von Praxis und Theorie selbst erfahren, indem ich Beispiele aus der praktischen unterrichtlichen Tätigkeit mit theoretischen Konzepten verbinden konnte. Dadurch hatte ich das Gefühl, mich weiter zu entwickeln.

Das Zusammenspiel aus eigenen Unterrichtserfahrungen, Gesprächen mit erfahrenen Lehrer/-innen und gleichzeitig die theoriebezogene Reflexion über die unterrichtliche Praxis in den Begleitseminaren, stellt für mich den Mehrwert des Praxissemesters dar. Ich konnte die Bedeutung der engen Verknüpfung von Praxis und Theorie selbst erfahren, indem ich Beispiele aus der praktischen unterrichtlichen Tätigkeit mit theoretischen Konzepten verbinden konnte. Dadurch hatte ich das Gefühl, mich weiter zu entwickeln.